Für das Museum für Neue Kunst in Freiburg i. Br. wurde ein Kunstkonzept erarbeitet und im März 2011 vorgestellt. Das Konzept mit dem Titel „Der offene Rahmen“ geht auf die Funktion, die Geschichte und die Identität des Gebäudes ein, um den Besuchern den Geist dieses Ortes in besonderer Weise bewusst zu machen. Im Folgenden wird das Konzept ausführlich erläutert.

des Museumsbaus

von außen

11-04-001

des Museumsbaus

von außen

11-04-002

des Museumsbaus

von außen

11-04-003

des Museumsbaus

von außen

11-04-004

des Museumsbaus

von außen

11-04-005

des Museumsbaus

von außen

11-04-006

des Museumsbaus

von außen

11-04-007

des Museumsbaus

von außen

11-04-008

des Museumsbaus

von außen

11-04-009

Der Rahmen bezieht sich auf das Museum als Institution:

Das klassische Bild trägt einen Rahmen. Der Rahmen gibt dem Bild seinen Status als Präsentationsobjekt und vor allem als Wahrnehmungsangebot. Wahrnehmung wird in der Regel nicht ausdrücklich angeboten. Wahrnehmung findet immer und überall statt. Wir unterliegen einem unaufhörlichen Wahrnehmungsstrom. Der Rahmen jedoch „arretiert“ das Kontinuum unserer Wahrnehmung. Er fordert auf, das Gerahmte zu betrachten. Eingehend zu betrachten. Sich zu versenken. Der Rahmen schneidet ein Stück aus der sichtbaren Welt aus und macht es zu einer eigenen Welt.

Die Funktion des Rahmens ist deckungsgleich mit der Funktion des Museums. Auch das Museum separiert und exkludiert einen Teil der sichtbaren Welt. Es deutet auf diese Teilwirklichkeit hin. Es führt zu ihr hin. Und es fordert auf zur Betrachtung, zur Versenkung, zur Auseinandersetzung und zur Verarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse. Ausstellen heißt, etwas der Wahrnehmung zugänglich machen, auf etwas hindeuten, etwas unterstreichen, etwas der Wahrnehmung empfehlen. In diesem Sinn ist das Museum ein Rahmen. Ausstellen ist nicht die einzige Funktion des Museums. Auch das Bewahren ist seine Aufgabe. Und gerade in diesem Sinn ist das Museum ein Rahmen.

des Museumsbaus

von innen

11-04-010

des Museumsbaus

von innen

11-04-011

des Museumsbaus

von innen

11-04-012

des Museumsbaus

von innen

11-04-013

des Museumsbaus

von innen

11-04-014

des Museumsbaus

von innen

11-04-015

des Museumsbaus

von innen

11-04-016

des Museumsbaus

von innen

11-04-017

des Museumsbaus

von innen

11-04-018

des Museumsbaus

von innen

11-04-019

des Museumsbaus

von innen

11-04-020

des Museumsbaus

von innen

11-04-021

des Museumsbaus

von innen

11-04-022

des Museumsbaus

von innen

11-04-023

des Museumsbaus

von innen

11-04-024

Der Rahmen bezieht sich auf das Programm des Museums für Neue Kunst:

Das Museum für Neue Kunst in Freiburg zeigt die gegenwärtige Kunstentwicklung – einsetzend mit der Klassischen Moderne um 1900. Sammlung und Ausstellungstätigkeit unterliegen damit einem Programm. Dieses Programm wird durch einen historischen Fixpunkt determiniert, durch den Beginn einer „Neuen Kunst“.

Der Paradigmenwechsel der neuen Kunst ist zugleich eine Revolution des Rahmens. Die Kunst öffnet sich und beschreitet neue Wege – zu neuen Konzepten des Gegenstands, zu neuen Konzepten des Bildraums, zu neuen Konzepten der Farbe. Ebenso öffnet sich der Rahmen. Er wird vereinfacht. Er wird weggelassen. Oder er wird zum Teil des Bildes. Er wird thematisiert. Damit hört der Rahmen auf, eine Selbstverständlichkeit zu sein. Er wird zu einem Parameter künstlerischer Gestaltung – nicht länger ein Merkmal des Bildträgers, sondern des Bildes. Er wird als Mittel benutzbar. Die Öffnung des Rahmens ist zugleich ein Erschließen des Rahmens. Der Rahmen wird zum Gegenstand der Betrachtung und der Reflexion.

Der Museumsbau assoziiert das Prinzip des Rahmens:

Das Museum als Institution bietet einen Rahmen. Das Museum als Gebäude bietet ebenso einen Rahmen. Wer das Museum für Neue Kunst in Freiburg betritt, lässt sich auf einen Rahmen ein. Das Prinzip des Rahmens, solange es dem Museum als Ganzes zugrunde liegt, richtet sich vor allem an den Verstand. Das Auge hingegen findet dieses Prinzip im Detail. Es begegnet überall im Museumsgebäude dem Prinzip des Gerahmten. Da das Gebäude in seinem architektonischen Bestand so vielgestaltig ist, taucht das Gerahmte in vielfältigen Erscheinungsformen auf. Viele Details des inneren Gebäudes bekommen somit eine inhaltliche Bedeutung. Dadurch entsteht ein Bezug zwischen den Merkmalen des Gebäudes und den Exponaten, zwischen Verpackung und Inhalt. Das Prinzip des Gerahmten wird zu einem Leitmotiv beim Durchschreiten des Museumsgebäudes.

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-025

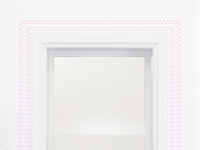

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-026

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-027

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-028

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-029

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-030

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-031

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-032

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-033

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-034

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-035

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-036

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-037

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-038

des Rahmens

in den Bauformen

11-04-039

Die Öffnung des Rahmens wird zu einer sinnlichen Erfahrung:

Das Konzept „Der offene Rahmen“ setzt einen Gestaltungsprozess in Gang. Eine bestehende Rahmenform wird verändert – geöffnet. Für diesen Gestaltungsprozess wird der Türrahmen gewählt. Der Türrahmen ist eine Form, die sich durch das gesamte Museumsgebäude hindurch wiederholt. Der Türrahmen ist darüber hinaus ein architektonisches Detail, das das Prinzip des Rahmens in besonderer Weise sinnfällig macht. Zum einen bietet der Türrahmen den Durchblick in weitere Räume auf weitere Exponate als Wahrnehmungsangebot. Ein Ausblick, eine Erwartung, eine Fragestellung werden gerahmt. Zum anderen bietet der Türrahmen eine Einladung und Aufforderung zum Durchschreiten. Ein Zugang, eine Richtungsentscheidung, eine Bewegungsaktion werden gerahmt. In beiden Fällen führt der Türrahmen einen Dialog mit dem Besucher. Deshalb wird der Türrahmen einem Gestaltungsprozess unterzogen. Er bildet das „Ausgangsmaterial“.

Türrahmen

11-04-040

und Bestätigung

der Rahmenform

11-04-041

der Rahmenform

11-04-042

moderne

Türrahmen

11-04-043

und Bestätigung

der Rahmenform

11-04-044

der Rahmenform

11-04-045

Dimensionierung

11-04-046

Dimensionierung,

Beispiel

11-04-047

Dimensionierung,

Beispiel

11-04-048

Die Farbe erschließt die Dimension der Bildhaftigkeit:

Der Gestaltungsprozess wird am Türrahmen durchgeführt –an vielen Türrahmen – an allen Türrahmen des Museums für Neue Kunst. Überall herrscht das gleiche Prinzip. Aber überall entsteht eine andere Erscheinung. Jeder Türrahmen wird durch die Gestaltung individualisiert. Die Individualisierung beruht auf der jeweils anderen Kombination unterschiedlicher Rahmen-Fragmente. Hinzu kommt die jeweils andere Farbstellung. Jedes Rahmen-Fragment wird zum Farbträger. Die Gestaltung eines Türrahmens besteht aus vier Rahmen-Fragmenten und zugleich aus vier Farben. Somit ist jede Gestaltung eine Farb-Komposition. Die Farb-Kompositionen haben Bild-Charakter. Sie sind mehr als eine Farb-Kombination, als ein Farb-Experiment oder eine Farb-Demonstration. Sie bieten eine „Epiphanie“. Sie wecken die Assoziation eines epischen Kosmos. In diesem Sinn haben sie eine poetische Dimension.

Dabei hat der Besucher mehrere Optionen, die Türrahmengestaltung wahrzunehmen: Zum ersten als Denkanstoß im Sinn einer Thematisierung des Rahmens und seiner Bedeutung; zum zweiten als Orientierungshilfe im Sinn einer Individualisierung der Durchgänge, die zwischen erstmals gesehenen und vertrauten Türrahmen unterscheidet; und zum dritten als epische Botschaft im Sinn eines bildhaften Betrachtungsangebots, das zur Kontemplation und Versenkung einlädt.

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-049

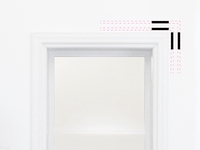

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-050

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-051

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-052

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-053

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-054

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-055

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-056

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-057

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-058

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-059

moderne

Türrahmen

durch Farbe

individualisiert

11-04-060

Der Gestaltungsprozess setzt sich im Museumsgebäude fort:

Das Konzept „Der offene Rahmen“ begleitet den Museumsbesucher auf seinem Weg durch das Haus. Dieser Weg führt nicht nur durch die Türen, die die Räume verbinden, sondern auch über die Treppen, die die Stockwerke verbinden. Die Türen haben eine „Shuttle-Funktion“, indem sie den Besucher jeweils einen Raum weiter bringen. Das gleiche gilt für die Treppenstufen, die den Besucher kontinuierlich einen Schritt weiter bringen. Auch auf der Treppe durchschreitet der Besucher – metaphorisch – auf jeder Stufe einen Rahmen. Die Architektur bestätigt dies durch die Einrahmung der Treppenstufen.

Deshalb wird die Gestaltung der Rahmen-Fragmentierung von den Türen auf die Treppenstufen übertragen. Bei jeder Treppe trägt eine der Stufen die Rahmen-Fragmentierung. So entsteht auch hier eine Individualisierung. Es werden jedoch nicht die Stufen, sondern die Treppen individualisiert. Denn in der Wahrnehmung dominiert die Treppe als Summe vieler Stufen vor der Stufe als Teil einer Treppe.

Dimensionierung

11-04-061

durch Farbe

individualisiert

11-04-062

durch Farbe

individualisiert

11-04-063

Die Thematisierung des zeitlichen Rahmens:

Der Rahmen separiert eine Wahrnehmung. Im Museum für Neue Kunst handelt es sich um die Wahrnehmung visueller Eindrücke. Doch nicht nur. Über die visuellen Eindrücke hinaus erschließt sich dem Besucher auch die Wahrnehmung der zeitlichen Dimension. Die Exponate sind auf einer historischen Zeitstrecke verortet. Zeit ist somit ein Parameter der Unterscheidung. Es gibt ein Davor, ein Danach und ein Gleichzeitig. Es gibt zeitliche Distanzen – größere und geringere. Und es gibt immer den Bezug zum Betrachter, zu seinen Lebensdaten und zum Augenblick der Betrachtung. Dieser Zeitfaktor ist an die Exponate gekoppelt.

Es gibt daneben auch den Zeitfaktur, der allein an den Museumsbesuch gekoppelt ist. Es gibt das Davor und Danach der Betrachtungserlebnisse. Und es gibt den Aspekt der Dauer und der Wiederholung von Betrachtungen. Der Faktor Zeit berührt den Besucher also sehr vielschichtig. Gerade hier dient ihm der Rahmen als Orientierung. Denn der Rahmen separiert auch die zeitliche Wahrnehmung. Deshalb umfasst das Konzept „Der offene Rahmen“ die räumliche wie die zeitliche Dimension.

der zeitlichen

Dimension

11-04-064

der zeitlichen

Dimension

11-04-065

Der Besucher erlebt den „offenen Rahmen“:

Wer das Museum für Neue Kunst in Freiburg besucht, begegnet einer Fülle von Eindrücken. Die Eindrücke gehen von den Exponaten aus, aber ebenso von der Architektur mit ihren vielfältigen Details. Das Konzept „Der offene Rahmen“ wird ein weiterer Eindruck sein. Doch dieses Konzept bildet eine Antithese zur Fülle der Erscheinungen durch seine vordergründige Strenge und Kargheit. Darüber hinaus stärkt das Konzept die Einheit des Museums. Es wird als durchgängig und immer wiederkehrend wahrgenommen. Der Gedanke der Einheit ist zugleich der Gedanke des Rahmens. Denn „Der offene Rahmen“ meint nicht die Aufhebung des Rahmens, sondern die Bestätigung seiner Aufnahmefähigkeit. Indem das Konzept die Einheit des Museums betont, bindet es die vielfältigen Eindrücke an ihre Quelle und setzt der Entgrenzung der Wahrnehmung „einen Rahmen“.